Ein Leben an der Nordsee

Schnitgers Schaffen in seiner Entwicklung

Arp Schnitger (1648–1719) schuf während seiner 43 Wirkungsjahre unzählige Orgeln, die in der Musikwelt ähnliche Bewunderung genießen wie die Violinen seines Zeitgenossen Antonio Stradivari. Diese Instrumente, die zugleich raffinierte Zeugnisse der Technikgeschichte sind, exportierte er von Hamburg aus auch nach Moskau, London und Portugal. Die meisten entstanden für Orte im deutsch-niederländischen Nordseeraum – dort, wo man Schnitgers Werk bis heute intensiv erleben kann. Die größte erhaltene Schnitger-Orgel steht in der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi.

Bild: St. Pankratius, Hamburg-Neuenfelde. Schnitgers Orgel von 1688, die sich – als barockes Gesamtkunstwerk – im Deckengemälde fortzusetzen scheint. Foto: Alexander Steinhilber

Geboren 1648

Schnitger ist ein Kind der Wesermarsch: Im Dorf Schmalenfleth wurde er geboren. Das erste Datum, das es über ihn gibt, ist der Taufvermerk im benachbarten Kirchdorf Golzwarden für den 9. Juli 1648.

Im selben Jahr wurde mit dem Westfälischen Frieden der Dreißigjährige Krieg beendet. Für Schnitgers direkte Umgebung hatten Krieg und Frieden kaum Bedeutung; der Grafschaft Oldenburg-Delmenhorst war es gelungen, die gesamte Kriegszeit über neutral zu bleiben – ein Vorzug, der viel Geld kostete und den sich im Nordwesten Mitteleuropas auch Hamburg und das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf erkauft hatten.

Aber Frieden war weitaus preiswerter als Krieg, und so hatten sich die Neutralen während der Kriegszeit auch teure Orgelneubauten leisten können. Die Menschen in der oldenburgischen Wesermarsch konnten damals in puncto Orgel endlich zu ihren Nachbarn aufschließen. Diese Interessen prägten die kirchliche Umgebung des jungen Arp.

Schnitgers Wappen

Das Wappen von Arp Schnitger (links) und seiner ersten Frau Gertrud geb. Otte (rechts) in der St. Pankratius-Kirche in Neuenfelde. Schnitgers Schild zeigt als Orgelbauerinsignien einen Zirkel, die Bekrönung zwei Stimmhörner; das Wappen seiner Frau verweist auf Landwirtschaft und ist mit einem Altländer Apfelbaum bekrönt.

Handwerkstradition

Arp wuchs zunächst in eine familiäre Handwerkstradition hinein: als „Schnitger“ (Tischler). Schon früh kam er in Kontakt zu seinem Verwandten Berendt Hus (Hueß), der am oldenburgischen Orgelaufbau mitwirkte.

Hus knüpfte Verbindungen an die Elbe: 1661–65 baute er die erste Orgel in der dänischen Gründungsstadt Glückstadt. Ab 1666 soll Schnitger bei ihm Lehrling gewesen sein.

Wie entsteht Orgel-Nachholbedarf?

Der „Orgelaufbau“, der die frühe Umgebung Schnitgers kennzeichnete, hatte eine lange Vorgeschichte. 1511 war das östliche Oldenburger Land von einer verheerenden Sturmflut zerrissen worden. Fortan war die Weser auch durch den Jadebusen zur Nordsee geflossen. Die Abdämmung zur Weser war nach wenigen Jahrzehnten wiederhergestellt; doch das Zurückdrängen der Nordseefluten am Jadebusen nahm 120 Jahre in Anspruch.

Erst danach, mitten im Dreißigjährigen Krieg, setzte jene flächige Orgel-Aufrüstung ein. Die Instrumente, die nun entstanden, waren jedoch kleiner als die auf dem östlichen Weserufer oder in Dithmarschen.

Ausbildung zum Orgelbauer

Warum Hus 1668 nach Stade zog (und mit ihm Schnitger), ist nur auf Umwegen zu erkennen. Ein Schlüssel zum Verständnis liegt darin, dass der Orgelbau noch immer ein Wanderhandwerk war. Hus ließ sich also in Stade nicht nieder; dorther kamen lediglich seine nächsten beiden Großaufträge.

Die andere Begründung liegt in der Politik. Die Gebiete beidseits der Niederelbe hatten schwer unter den Folgen des Dreißigjährigen Krieges zu leiden. 1645 war dann der Großteil des Gebiets zwischen Elbe und Weser aus dänischem in schwedischen Besitz übergegangen; doch die beiden Mächte fochten jahrzehntelang blutige Kriege aus. Entspannter war die Großwetterlage zwischen 1660 und 1675 (im Vorfeld der Schlacht von Fehrbellin) – also zu der Zeit, als Hus nach Stade kam.

Stade war obendrein 1659 von einer Brandkatastrophe heimgesucht worden. Für die Kirche St. Cosmae et Damiani sollte Hus eine neue Orgel bauen, und noch vor deren Fertigstellung schloss sich ein Orgelbauauftrag auch für die Kirche St. Wilhadi an.

Wann werden Orgelbauer sesshaft?

Im Spätmittelalter konnten sich nur große kirchliche Zentren oder städtische Kaufmannskirchen eine Orgel leisten. Orgelbauer zogen also jeweils dorthin, wo es gerade Arbeit gab; und sie trugen ihr Know-how auf weiten Wegen mit sich durch Europa. Ein besonderer Orgel-Hype ließ um 1500 im nordwestdeutsch-niederländischen Raum die Wege für die Orgelbauer kürzer werden: Neubau und Reparatur von immer zahlreicheren Instrumenten bot mehr Arbeit. Noch immer war die Orgelbauwerkstatt aber ein Tross auf Wanderschaft. Der Orgelbauer Matthes Mahn, der seit etwa 1550 in Buxtehude beheimatet war, bestand 1585 in Uelzen darauf, dass auch die Frau seines Gesellen Antonius Moitzen mitreiste: damit sie das Team bekochte.

Der Schritt in die Selbstständigkeit

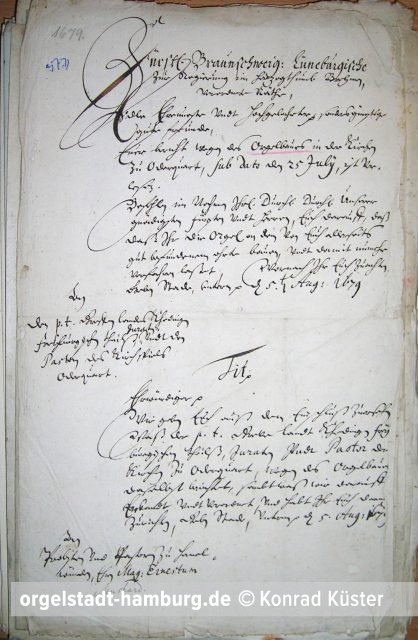

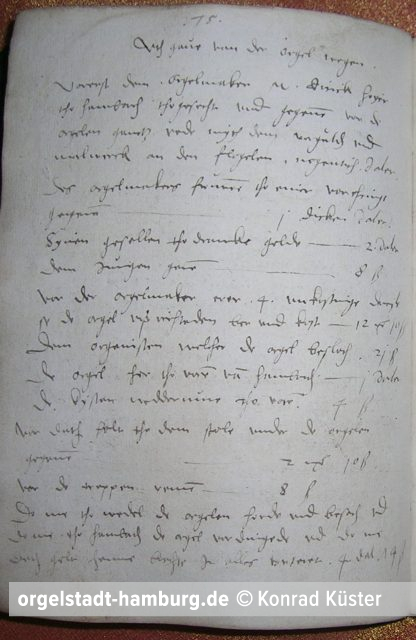

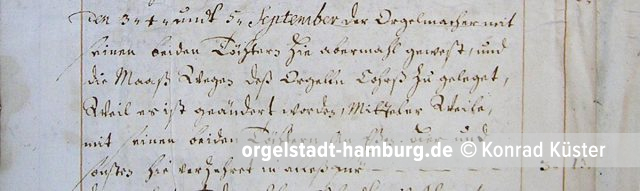

Als Hus 1676 starb, waren die beiden Stader Großaufträge nicht abgeschlossen. Im Namen von dessen Witwe übernahm der junge Schnitger die Fertigstellung. Wenig später begann er, auf eigene Rechnung zu arbeiten – in einer Zeit, in der das Gebiet unter braunschweig-lüneburgischer Herrschaft stand.

War es Zufall, dass manche Gemeinden gerade damals endgültig die Orgelschäden ausbessern ließen, die die kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg angerichtet hatten? 1677 reparierte Schnitger die Orgel in Borstel; 1678 fuhr er in Assel fort, dann in Jork. Gleichzeitig schuf er erste Instrumente ganz neu: in Scharmbeck und Bülkau. Erst in dieser „lüneburgischen“ Zeit waren Lebensbedingungen und Kapitalkraft also wieder so weit, dass an grundlegende Renovierungen und sogar Neubauten gedacht wurde.

Gleichzeitig weitete sich Schnitgers Horizont: In der Hamburger Nebenkirche St. Johannis (einst auf dem heutigen Rathausmarkt gelegen) errichtete er eine Orgel, deren Klänge ihn später weltberühmt machten; 1816 gelangte sie durch Verkauf nach Cappel bei Cuxhaven. Kontakte nach Uppsala oder Güstrow zeitigten keine Früchte; doch ganz im Westen, im Land Hadeln, schloss er einen Kontrakt mit der Gemeinde Lüdingworth, die sich in den Kriegswirren der 1650er-Jahre mit Orgelbauplänen verheddert hatte. Die Grundlagen seines Wirkens waren gelegt.

Video aus Cappel

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Warum verließ Schnitger Stade?

1682 brannte die „Etatskirche“ der Stader schwedischen Regierung; diese wandte sich für die Behebung der Löschwasserschäden an der Orgel wie selbstverständlich an Schnitger, der eben nach Hamburg gezogen war.

Doch er wollte nur „unter verbürgten Sicherheiten“ nach Stade kommen. Der Grund: Im Herzogtum Bremen-Verden drohte ihm die Festnahme, denn er hatte ein Verlöbnis gelöst; das kam Ehebruch gleich. Die Entwicklung fand ein glückliches Ende, auch für seine ehemalige Braut; später muss Schnitger ihr in Steinkirchen wiederbegegnet sein.

Er gefährdete damit zugleich seine junge Karriere. Der prestigeträchtige Orgelbau in Oederquart (ebenfalls „im Bremischen“ gelegen) mag eben fertig gewesen sein; doch Festnahme drohte ihm auch auf der Elbe, auf dem Weg nach Lüdingworth. Ein zukunftsweisendes Modell ermöglichte einen Ausweg: Schnitger konzipierte die Arbeiten in Hamburg, und ein Geselle führte sie vor Ort aus.

Video aus Lüdingworth

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Hamburg: Ein verpflichtendes Erbe

Im Großraum Hamburg waren zu Schnitgers Zeiten schon seit mehr als 100 Jahren Orgelbauer ansässig. Dies galt noch nicht für Harmen Stüven und Jacob Iversand. Diese hatten 1507–16 in St. Petri und St. Jacobi noch „auf Durchreise“ gearbeitet, ebenso danach der Brabanter Meister Hendrik Niehoff. „Sesshaft“ wurde Jacob Scherer, der erstmals 1543 mit einer Reparatur in St. Jacobi hervortrat und seit demselben Jahr in Hamburg ein Haus besaß. Wenn Scherer in Bordesholm, Stettin oder Brandenburg arbeitete, wirkte er demnach von Hamburg aus.

Sein Schwiegersohn Dirck Hoyer übernahm die Werkstatt, und an ihr war spätestens seit 1587 Hans Scherer d. Ä. maßgeblich beteiligt. Dessen Wirken strahlte nach Husum und Hildesheim aus; Hans Scherer d. J. baute Orgeln auch in Kassel (darunter das Dienstinstrument des jungen Heinrich Schütz) und, bis heute erhalten, in Tangermünde. 1631 brach die Familientradition ab.

Doch die Orgelbau-Nachfrage in Hamburg hielt an. In die Tradition trat Gottfried Fritzsche (er selbst unterschrieb stets „Frietzsch“) aus Sachsen ein. Seine Werkstatt im holsteinisch-dänischen Ottensen ging 1638 an seinen Sohn Hans Christoph über. Parallel dazu hatte sich in Hamburg mit Joachim Richborn ein neuer Orgelbauer etabliert, dessen Wirken bis nach Ostfriesland (Buttforde) und Schweden reichte. Er starb 1684; Schnitgers Wirken in Hamburg setzte also noch zu Richborns Lebzeiten ein.

Wie wird Werkstattwissen weitergegeben?

Ebenso wie Dirck Hoyer in Jacob Scherers Werkstatt einheiratete, erging es auch der Fritzsche-Tradition mit Hans Henrich Cahman. Er blieb jedoch nicht in Ottensen, sondern nahm das Fachwissen in seine Heimat mit: nach Schweden. Hoyer wie Cahman hatten das Handwerk bei ihren Lehrmeistern gründlich erlernt, ehe sie ihre Ehen schlossen.

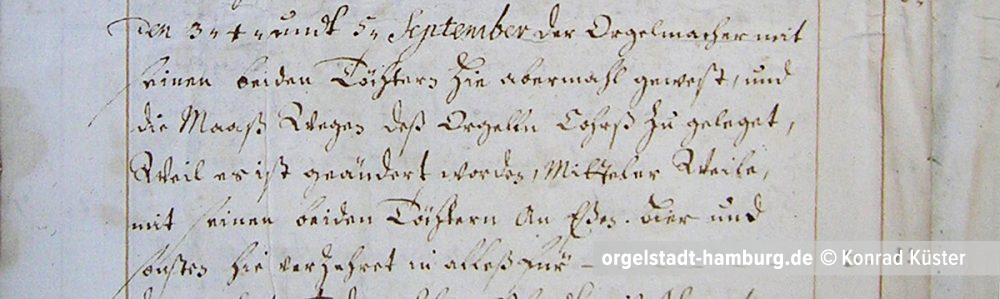

Dass dies nicht alles war, erfährt man beim Bau der ersten Orgel in Neuenfelde. Hans-Christoph Fritzsche erhielt mehrfach Geld für Arbeiten, die er nicht allein ausführte: Ihm assistierten seine beiden Töchter. Eine Hilfe konnten sie ihm nur sein, wenn sie qualifizierte Einblicke in das väterliche Handwerk gewonnen hatten – ähnlich wie Cahman in seiner veritablen Lehrzeit. Also brachte dessen Braut eigene orgelbauliche Fertigkeiten mit in die Ehe.

Schnitger in Hamburg

Von 1682 an (mit dem Vorspiel der heute in Cappel stehenden Orgel) gestaltete Schnitger das Hamburger Orgel-Aussehen ähnlich um, wie es vor ihm zuletzt die Scherers oder Gottfried Fritzsche getan hatten. Zu dem neuen Maßstab, den er nun setzte, gehörten die extrem tiefen Klänge der 32-Fuß-Prinzipalregister, die es zuvor nur in St. Katharinen gegeben hatte. Zunächst baute er sie in die (1842 verbrannte) Orgel der alten Hauptkirche St. Nikolai ein, dann in die Jacobi-Orgel, die seit den 1920er-Jahren im Zentrum von Schnitgers weltweitem Ruhm steht.

Während die Nikolai- und die Jacobi-Orgel von Schnitger umfassend geprägt wurden, hat sein Wirken drei der traditionsreichen, großen Orgeln kaum (Dom, St. Petri) oder gar nicht (St. Katharinen) erreicht. Daneben verschafften die Hamburger in ihren einstigen Nebenkirchen Schnitger reichlich Arbeit.

Zudem schlug er Kreise in die Ferne. Für die Orgel in Schwei (1683–85) kehrte er in der Wesermarsch zurück, folgte dann Richborns Spuren, indem er 1684 eine Orgel in Wittmund baute, und ging weiter nach Norden (Ostfriesland), wo seit 1686 eine der berühmtesten Schnitger-Orgeln entstand – etwa gleichzeitig mit derjenigen in Steinkirchen (Altes Land, 1685–87), die ein weltweit bewundertes Juwel ist.

Video aus Norden (Ostfriesland)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Wie funktionierte der Hamburger Orgel-Hype?

Fritzsche gab ab 1630 dem Orgelklang aller städtischer Hauptkirchen ein neues „Gesicht“: ausgehend von St. Nikolai. Als er 1635 zuletzt auch St. Jacobi erreichte, erweiterte er die Orgel zur Viermanualigkeit. Sofort zog St. Katharinen nach: Nur drei Jahre nach Fritzsches vorheriger Baumaßnahme dort kam es auch hier zum Einbau eines vierten Manuals; die Gemeinde von St. Petri musste hingegen 40 Jahre darauf warten. Die alte Nikolaiorgel wurde nie von einer vergleichbaren Modernisierung erreicht.

Doch dann erhielt Schnitger den Auftrag, in St. Nikolai eine völlig neue Orgel zu bauen, selbstredend mit vier Manualen – und mit 67 Registern, mehr als in den Nachbarkirchen. Der Organist von St. Katharinen, Johann Adam Reinken, hatte lange Zeit empfohlen, nicht Schnitger den Auftrag zu erteilen, sondern dem in Hamburg etablierten Joachim Richborn. Trotzdem sollte man daraus nicht auf eine Pauschalablehnung Schnitgers schließen; dieser erhielt 1685 den Auftrag, für St. Katharinen ein Orgelpositiv zu reparieren, das zur Begleitung der Kirchenmusik diente.

Video aus Hamburg St. Jacobi

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Woher kamen Schnitgers Werkstoffe?

Hamburg bot ideale Bedingungen für die Logistik „hinter“ dem Orgelbau. Kaum etwas, das „aus der Region“ stammte, ließ sich im Orgelbau verwenden, nur das Leder zum Abdichten der Windkanäle. Für alles andere war der Hafen die zentrale Drehscheibe.

Für Präzisionsteile aus Eiche (Windladen, Register-Traktur) kamen die knorrigen norddeutschen Stämme nicht Betracht; ideal war spezielles Eichenholz aus Ostpolen („Wagenschott“), herantransportiert über Ostsee und Stecknitzkanal. Auch für die wenigen Register, die Schnitger aus Holz baute, war diese Materialqualität unverzichtbar – wie 1691 in Lamstedt.

Weitere Hölzer kamen per Flößerei nach Hamburg. Blei für die Pfeifen gab es im Harz; auch dieses gelangte auf dem Wasserweg nach Hamburg. Dies galt grundsätzlich auch für Zinn: Einst nur in Cornwall gefördert, stammte es für Schnitger auch aus dem Erzgebirge, in Groningen (Aa-Kerk) hingegen aus Ostindien. Umso wichtiger waren Reinheitsfragen: In Lüdingworth garantierte Schnitger bei seinem Zinn die „Hamburger Proba“.

Der Schritt in die Niederlande

1691 erreichte Schnitgers Wirken die Hauptkirche der Stadt Groningen, die Martinikerk. Im Kern ging es anscheinend wieder einmal um die Behebung von Kriegsschäden: 1672 war die Stadt belagert worden; dabei scheint auch die Martini-Orgel (ebenso die Orgel der Pelstergasthuiskerk) in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.

Schnitgers Arbeiten an der Martiniorgel, dem großen Partner-Instrument zur Hamburger Jacobi-Orgel, bildeten den Auftakt dafür, dass er nicht nur die Orgelkultur der Stadt umfassend prägte, sondern obendrein eine zweite Region des Nordseeküstenraumes – nach dem Alten Land. Denn in den Folgejahren zog er in der Stadt Groningen von einer Orgel zur nächsten und reparierte bzw. ersetzte in zahlreichen Gemeinden des Groninger Umlands ältere Orgeln (in Middelstum bzw. Uithuizen, ebenso in Noordbroek, dort später nochmals erweitert); oder er baute die erste in der Geschichte des jeweiligen Ortes (z. B. Godlinze oder Nieuw Scheemda). Diese Arbeiten schlagen einen weiten Bogen von Pieterburen im Norden bis Nieuw Scheemda im Osten.

Video aus Noordbroek

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Wie sieht eine „Orgel für Calvinisten“ aus?

Obgleich im Calvinismus einst gottesdienstliche Orgelmusik abgelehnt worden war, waren Orgeln im Norden der Niederlande über alle Entwicklungen der Reformationszeit hinweg bruchlos genutzt worden. Zugleich hatten sich über Jahrzehnte hinweg eigene Orgeltypen entwickelt; dort setzte Schnitger nun an.

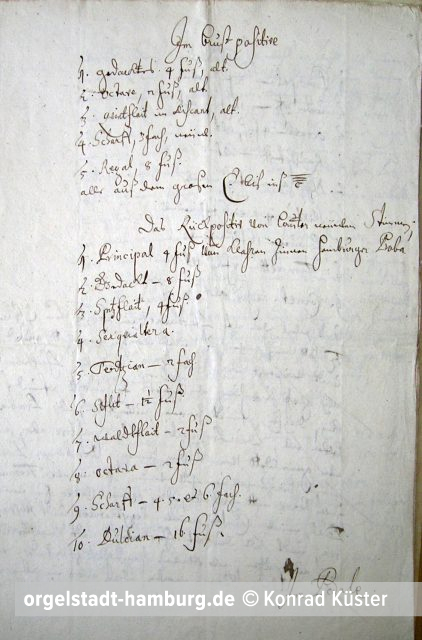

In Orten, die schon länger eine Orgel gehabt hatten, waren diese von vornherein größer. Sie ermöglichten es, beim Spiel zwischen einem Hauptwerk und dem Rückpositiv an der Emporenbrüstung zu wechseln – zwischen einem Hinten und einem Vorn, gespielt auf dem oberen bzw. dem unteren Manual. Diese Standards baute Schnitger also aus.

Gemeinden hingegen, die sich durch Schnitger ihre erste Orgel bauen ließen, planten kleinere Instrumente und ließen sie bisweilen direkt an die Emporenbrüstung setzen. Dies hatte Schnitger erstmals 1687 für die Reformierten in Altona erprobt, und die Bauweise (zunächst mit 2 Manualen) ließ sich sogar auf 1 Manual verkleinern.

Also veränderten sich damals die Bedingungen für das reformierte Orgelspiel: Gemeinden, die schon früh Wert auf jene wechselnden Klangwelten gelegt hatten (vgl. im Video: ab 0:40), wollten darauf offensichtlich auch später nicht verzichten; jüngere, die sich erst jetzt Orgeln anschafften, fokussierten viel eher auf die Liedbegleitung.

Video aus Uithuizen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Die vier Schnitger-Städte

Schnitgers Wirken griff nicht nur nach Westen aus, sondern auch nach Südosten. Im Lauf der Zeit entstand ein magisches Viereck: Die Orgeln der Metropolen Magdeburg, Groningen und Bremen prägte Schnitger umfassend. Hamburg, seine Aktionsbasis, ist die Vierte im Bunde; nur dort aber gab es langfristig bedeutende Instrumente, an denen er kaum Hand angelegt hatte.

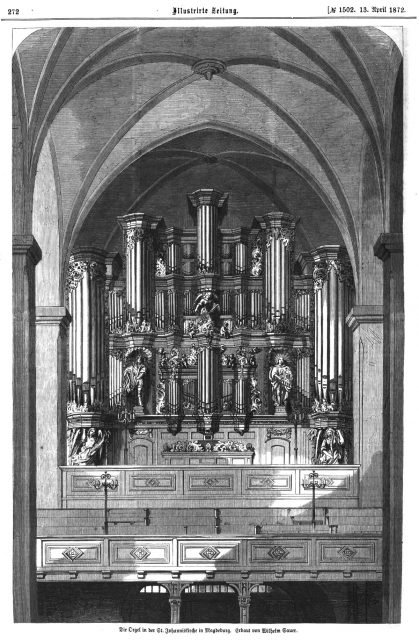

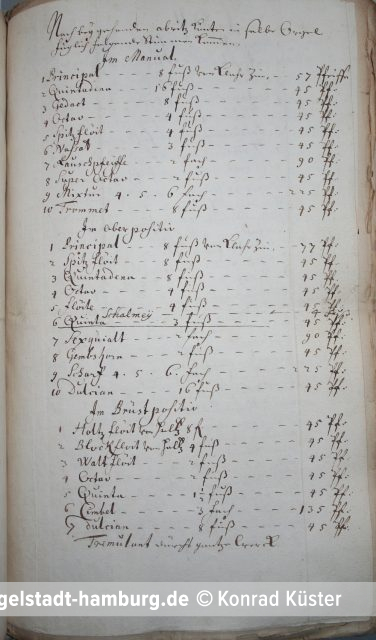

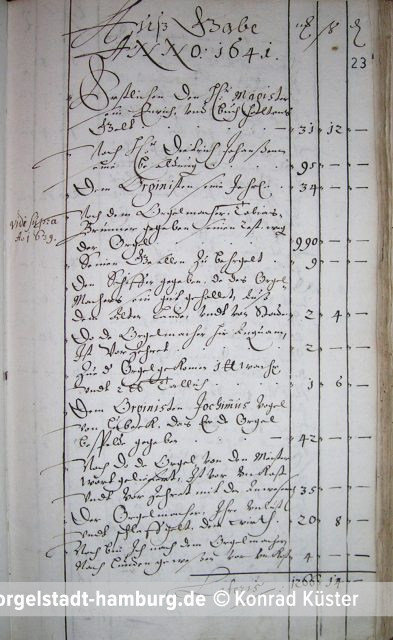

Schon 1689 wurde Schnitger beauftragt, die Orgel für St. Johannis in Magdeburg zu bauen – anfänglich nur als Einzel-Baumaßnahme. Als erste Inspiration diente den Magdeburgern, woran Schnitger aktuell in Hamburg arbeitete: am grundlegenden Umbau der Jacobi-Orgel, der sich an den Neubau der (nicht erhaltenen) Orgel in St. Nikolai angeschlossen hatte.

Magdeburg war 1631 auf furchtbare Weise von Krieg gezeichnet worden; es dauerte Jahrzehnte, um die Stadt wieder funktionstüchtig zu machen. Erst 1670 war die Kirche St. Johannis wieder benutzbar; mit Schnitgers Orgel wurde die Wiederherstellung der Innenausstattung abgerundet. Doch dann ging es weiter: Ab 1694 stattete Schnitger noch fünf weitere Kirchen der Stadt mit neuen Orgeln aus.

Dasselbe ereignete sich ab 1693 in Bremen: Erst baute Schnitger eine Orgel für den damals schwedischen, lutherischen Dom, dann fuhr er in allen fünf „stadtbremischen“, calvinistischen Kirchen fort.

Die Magdeburger Orgel-Pilgerstätte

In den älteren Orgel-Orten der Provinz Groningen war man beim Orgelklang ein Abwechseln gewohnt: zwischen dem Hauptwerk und dem Rückpositiv an der Emporenbrüstung. Ebenso wäre die Klangvielfalt der großen Hamburger Orgeln ohne Rückpositiv undenkbar gewesen. Doch in der Magdeburger Johannis-Kirche baute Schnitger eine Orgel in einer einzigen Front (also ohne Rückpositiv), aber mit 62 Registern nur wenig kleiner als die Hamburger Nikolai-Orgel.

Das Konzept lockte Fachpublikum an. 1701 war der Orgelbauer zu Gast, der eine neue Orgel für Bachs einstige Taufkirche in Eisenach bauen sollte, 1704 Bachs Cousin Johann Gottfried Walther aus Weimar. Noch 1741 notierte sich Johann Andreas Silbermann aus Straßburg die Disposition. Schnitger selbst entwickelte seine Erfahrungen weiter; Varianten entstanden im Bremer Dom und in Buxtehude (beide längst nicht mehr bestehend), ebenso in Hamburg-Ochsenwerder, Rendsburg oder Itzehoe. Kurz: Er entwickelte daraus für sich einen neuen Orgeltypus.

Internationale Jahre um 1700

Magdeburg war seit 1680 brandenburgisch. Auch deshalb mag der Weg in die Hauptstadt Berlin nicht weit gewesen sein. 1706 erbaute Schnitger die Orgel für die Eosanderkapelle im Charlottenburger Schloss; ab 1708 wurde er zum „Preußischen Hoforgelbauer“ bestellt. Und der Organist Adrian Lutteroth, der 1699 von der Magdeburger Katharinen- an die Berliner Nikolaikirche gewechselt war, ließ sich dort gleichfalls eine Schnitger-Orgel bauen. Schnitgers „internationales“ Wirken wird durch weitere Instrumente unterstrichen, die aber über einen großen Raum verstreut sind.

Auf Dieterich Buxtehudes Empfehlung hin führte er in Stettin die ins Stocken geratenen Arbeiten an der Jakobi-Orgel 1698/99 zu Ende. Ab 1699 entstand seine Orgel in Clausthal-Zellerfeld.

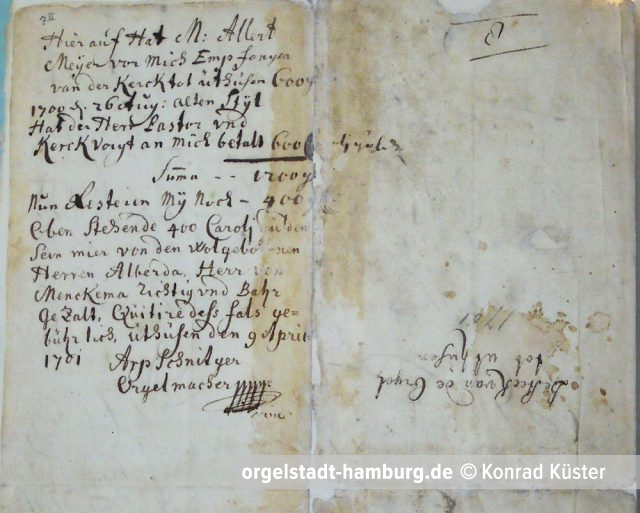

Andere Instrumente gingen in den Fernhandel: etwa die Orgel für die Moskauer evangelische Kirche, ebenso kleinere Instrumente für England, Holland und Spanien sowie für Portugal, wo das in Moreira (im Norden, bei Porto; 1701) das älteste ist. All diese Orgeln muss Schnitger quasi „ins Blaue hinein“ erbaut haben: ohne den Aufstellungsort zu kennen und dessen Akustik in die Klanggestaltung einbeziehen zu können.

Neben all dem Internationalen gibt es jedoch auch starke regionale Farben, denn von Bremen aus erreichte Schnitgers Wirken auch wieder oldenburgisches Gebiet: zuerst mit Oldenbrok, Golzwarden und Dedesdorf. Und mit seiner Orgel in der Stadt Buxtehude schlug er einen Bogen zurück nach Magdeburg: mit einer Orgel, deren drei Manualwerke übereinander angeordnet waren.

Das Problem Portugal-Brasilien

Von den Orgeln, die als Schnitger-Fernexporte entstanden, ist zunächst das 1701 entstandene Instrument der nordportugiesischen Klosterkirche in Moreira zu erwähnen, für das die Orgelinschriften eine Entstehung in Schnitgers Werkstatt eindeutig belegen. Die meisten der 12 Register gehen auf Schnitger zurück. Nur der Vierfuß-Prinzipal des Vorderwerks (auch im Prospekt stehend) ist durchweg eine junge Rekonstruktion.

Ob und inwieweit die bedeutenden historischen Orgeln in Faro (1715/16) und Mariana (Brasilien, ehemals Lissabon; 1711?) auf Schnitger zurückgehen oder nicht doch eher (selbstständig) auf seinen einstigen Gesellen Johann Hinrich Ulenkampff, der nach Portugal ausgewandert war, kann vorerst nicht bestimmt werden.

Wo war Schnitger wirklich?

Zu unterschiedlichen Lebenszeiten Schnitgers entsteht der Eindruck, dass er an mehreren Orten gleichzeitig arbeitete, ohne dazu physisch in der Lage zu sein. Das irritierte schon seine Zeitgenossen. So schrieb Dieterich Buxtehude über ihn 1695 an einen Stettiner Kirchenvorsteher, Schnitger werde sich kaum engagieren lassen, da er gerade im Bremer Dom arbeite, dann im Lübecker Dom zu tun habe und anschließend (wie Buxtehude vergebens hoffte) die Lübecker Marienorgel renovieren solle, kurz: Er werde wohl über „die Länge der Zeit denen HH. [Herren] verdrießlich fallen“.

Was Buxtehude übersah: Nicht nur diese Projekte hatte Schnitger damals „unter Händen“, sondern auch die Johannis- und die Heilig-Geist-Orgeln in Magdeburg, den Umbau im Dom zu Verden, ferner viele kleinere Instrumente zwischen Hamburg und Groningen. Und so baute „Schnitger“ schließlich doch auch die Stettiner Orgel, das heißt: Er verhandelte mit den Auftraggebern und kontrollierte die Baumaßnahmen; die Arbeiten vor Ort lagen in den Händen versierter Gesellen.

Die letzten 15 Jahre: Rückzug an die Küste

Nach der Vollendung der Orgel in (Clausthal‑)Zellerfeld 1702 scheint sich Schnitgers Wirkungshorizont wieder verengt zu haben; schon die Berliner Arbeiten (1706–07) wirken wie ein Nachspiel. Schnitgers orgelbauliche Zielsetzungen äußerten sich fortan vor allem im Nordseeraum.

Doch sie sind schwer zu fassen. Kein einziges Instrument der letzten 15 Lebensjahre (bis zu seinem Tod 1719) ist „original“ erhalten: noch am ehesten die beiden auf Pellworm und in der Martinikerk in Sneek (beide 1711). Mehrere originale Schnitger-Register gibt es ferner in den Orgeln in Weener, Hamburg-Ochsenwerder und Rendsburg (alle drei mit einer jeweils eigenen, wechselvollen Geschichte); immerhin noch „klingende Prospekte“ stehen vor den jüngeren Orgeln in Abbehausen, Jork und Itzehoe. Das größte Instrument jener Zeit (im Hamburger „Michel“, fertiggestellt 1715) verbrannte schon 1750.

Deshalb lässt sich über Schnitgers Spätwerk nur wenig Präzises sagen. Die erhaltenen Bruchstücke deuten jedoch an, dass sich auch sein Klangkonzept gewandelt hatte; es wäre also kaum sachgerecht, die Instrumente im Stil der älteren Schnitger-Orgeln „restaurieren“ zu wollen. Schnitger war stolz auf die Resultate: Von der einstigen Orgel in Estebrügge (schon 1702 fertiggestellt) sagte er selbst, man finde in vielen Städten kein solches Werk.

Video von Pellworm

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Begräbnis in Neuenfelde

Anfang Juli 1719 starb Schnitger; Sterbeort und Sterbedatum sind unbekannt. Lediglich ein Begräbnisvermerk liegt für ihn vor: für den 28. Juli in Neuenfelde, also in der Kirche, in der er in einer Loge – wie ein örtlicher Adelsherr – dem Gottesdienst hatte beiwohnen können.

Eine genauere Information zu Schnitgers Todesumständen notierte der Golzwarder Pastor: ausgerechnet beim Taufvermerk für Schnitger. Er sei in Glückstadt gestorben, wo er gerade mit einem Orgelneubau beschäftigt gewesen sei. Das Letztere stimmt nicht; allerdings entstand in jener Gegend damals die Itzehoer Orgel.

Das schließt Glückstadt als Sterbeort Schnitgers nicht aus, denn der nächste Weg von Itzehoe nach Neuenfelde führte über die Elbe – und Glückstadt. Aktenvermerke dazu sind in keiner der beiden Städte zu erwarten, denn protokolliert wurden damals nur Begräbnisse, nicht aber – im standesamtlichen Sinn – Todesfälle.

Auch dass der Leichnam Schnitgers nach Neuenfelde gelangte, war nicht selbstverständlich; durchreisende Fremde wurden oft am Sterbeort beigesetzt. Doch auf der Elbe war ein Transport einfach. So liegt die Idee nahe, dass Schnitger zumindest in Elbnähe starb.

Video aus Hamburg-Neuenfelde

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.